- 2025.04.09 UP

タケシの金色(こんじき)おへんろ旅

私の父タケシは、七十歳。キラキラ光るものが好きだ。金メダルに、金のトロフィー。金のバッジや金の屏風。挙げ句の果てに、自分の孫が折り紙で遊んでいるときに、こっそり金色だけを抜き取って引き出しに隠してしまうくらい金色が好きなのである。

青空のもと、列車は霊場のある窪川駅へ向かう。予土線松丸~吉野生 (撮影・坪内政美)

青空のもと、列車は霊場のある窪川駅へ向かう。予土線松丸~吉野生 (撮影・坪内政美)

今から20年ほど前、何を思ったか突然「わし、おへんろしようと思う」と言い出した父タケシ。「おへんろ」とは四国八十八ヶ所霊場巡りのことで、弘法大師ゆかりの88の寺を参拝するというもの。四国に住んでいる人でもなかなかどうして時間と金に余裕がなければそうそうできるものではない。どうやら仕事も精一杯やったし、まだ体が元気なうちにこれまでできなかったことをしようと思い立ったようだった。私は一足先に、祖父母とともに四国霊場をぐるっと車で巡った経験があり、おへんろに関してはタケシよりも知識があった。

しかし、タケシはびっくりするほどの方向音痴だし、車の運転もへたっぴい。家族でドライブをしたときだって、いつも助手席の母を頼りにして、いや頼りすぎて地図を見間違おうものなら、それはもう怒号が飛び交うわ、責任をなすりつけ合うわで車内は険悪なムードになっていたものだ。私は、「あんたら2人でおへんろなんてできん。おとなしくバスツアーに申し込んで、ガイドさんと一緒にお参りするんが一番ええわ」とはっきり言ってやった。シニア向けのバスツアーを見つけてやり、さっそく夫婦仲良く申し込み、1年ほどかけて区切り区切り、ようやく八十八か所を巡り終えた。

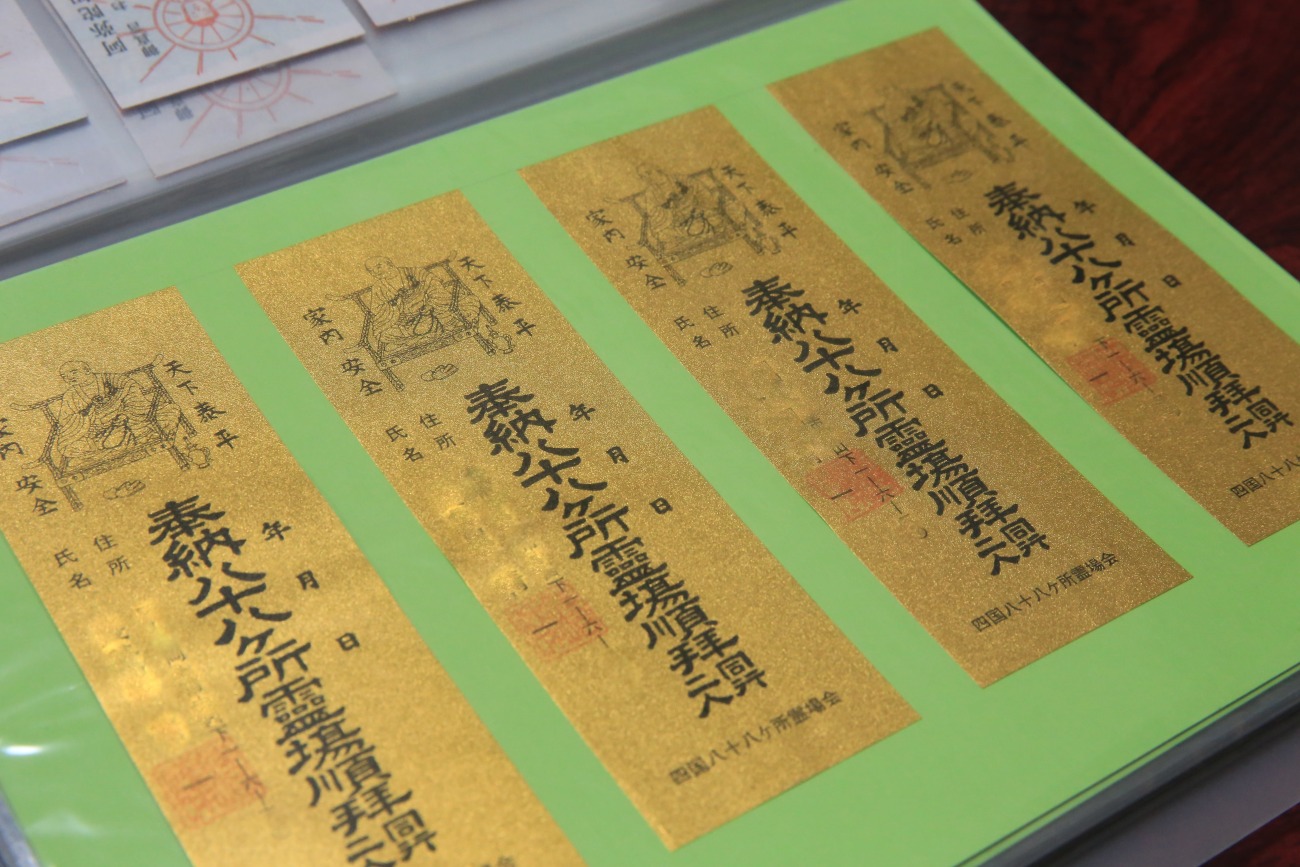

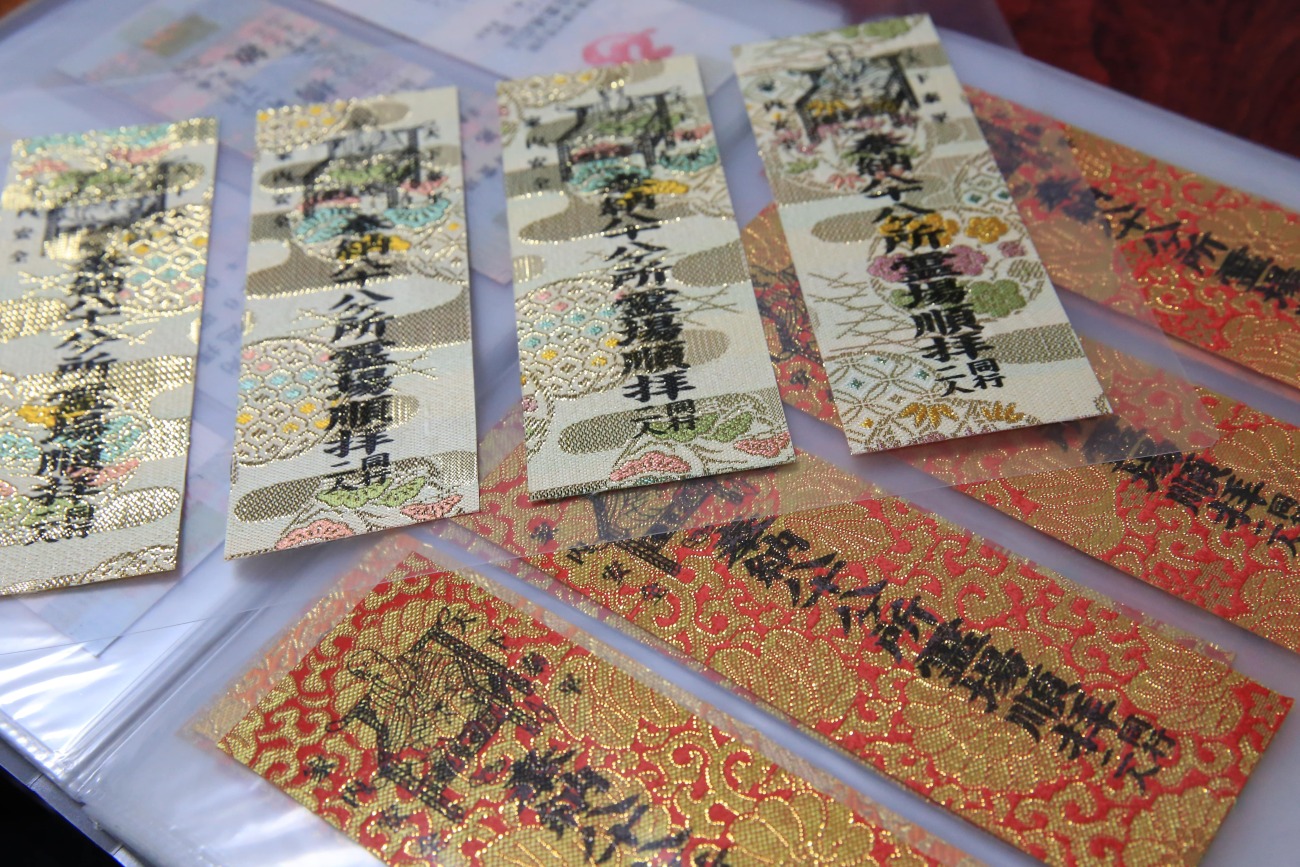

これが金色札。1~4周は白色、5~6周は緑色、7~24周は赤色、25~49周は銀色、そして50~99周となると金色となる。(撮影・坪内政美)

これが金色札。1~4周は白色、5~6周は緑色、7~24周は赤色、25~49周は銀色、そして50~99周となると金色となる。(撮影・坪内政美)

すると、なにやらタケシは不完全燃焼のようでもやもやしたようす。そして私に聞いた。「のう、あやこよ、どうしたらあの金色のお札をもらうことができるんやろか」とこうである。出た、金色!!そもそもおへんろで金色のお札をもらうことなんてあるのか・・・ああ、納め札のことか。納め札とは、弘法大師の姿見が書かれている紙で、願い事を書いて納めるいわゆる参拝の証だ。おへんろを回った回数が増えると、白から緑、赤から金へと札の色が変わるのだ。もちろん、何回も回ったことのある人が金色の納め札を納めるわけだが、所詮タケシはまだ1回しか回っていないので白である。それをもらうとはどういうことか。

タケシの言い分はこうである。「白より金の方がええやないか。絶対御利益がある。わし、金色のがほしい」と言う。納め札は、寺に納めるだけでなく、お接待やおもてなしをしてくれた人にも手渡すようで、霊場を巡りながらタケシはどうやらそのようすを見ていたようだ。「あのねえ、おへんろさんから金色の納め札をもらうには、何かせんといけんのじゃない?お接待とかおもてなしへの感謝のしるしとして渡すんやないの?」と私はタケシに教えてやった。そう、もらうとすれば感謝されるようなことをしたお返しとしてもらうのだ。「ほう、そうか。わかった」と簡単に返事をしたもんだから、やけに素直やなと思った。すると、今度は「予土線で窪川まで行くにはどうしたらええかね?」と聞いてきた。やや、1人で行く気か。車が苦手なタケシは、予土線で行くことを思いついたようだ。窪川には、第三十七番札所の岩本寺がある。その寺は駅から歩いて行ける距離にあったことを思い出し、なんと1人旅を決行しようというのだ。それまで1人旅なぞしたこともないタケシが金色の納め札にとりつかれて、1人で予土線に乗るというのは私も母も驚いた。金の納め札への執念たるや!自宅から一番近い駅は近永駅で、そのまま終着駅まで乗ってさえいれば、窪川駅にたどり着く。タケシにとっては、単純明快な鉄道旅と金色の納め札を入手するという目的が楽しくてたまらないといったふうだった。

まあ、そもそもおへんろに出る目的がなんだったのか、私が知るよしもなく、金色の納め札がほしいから1人旅に出るというタケシを止める理由などなにもない。むしろ、おへんろをきっかけに行動範囲が広がり、意気揚々としているではないか。さっそうとリュックを担いで鉄道旅に出かけるタケシ。どんなお接待をして金色の納め札を手に入れようというのだ。それすら私が知るよしもない。

そして、しばらくして実家を訪れた私はタケシに旅はどうだったか聞いてみた。「お目当ての金色の納め札はもらえたんかね」と。すると「ジャジャーン!」と10枚あまりもの金色の納め札をちらつかせてきた。これは、これは、タケシご満悦である。しかしまあ、たいしたお接待もおもてなしもしてないであろうタケシがどうやってそれを手に入れたのか、不思議だ。もしや納め札を入れる箱から盗んだのではあるまいか。不思議を通り越して、不信感さえ憶えた。

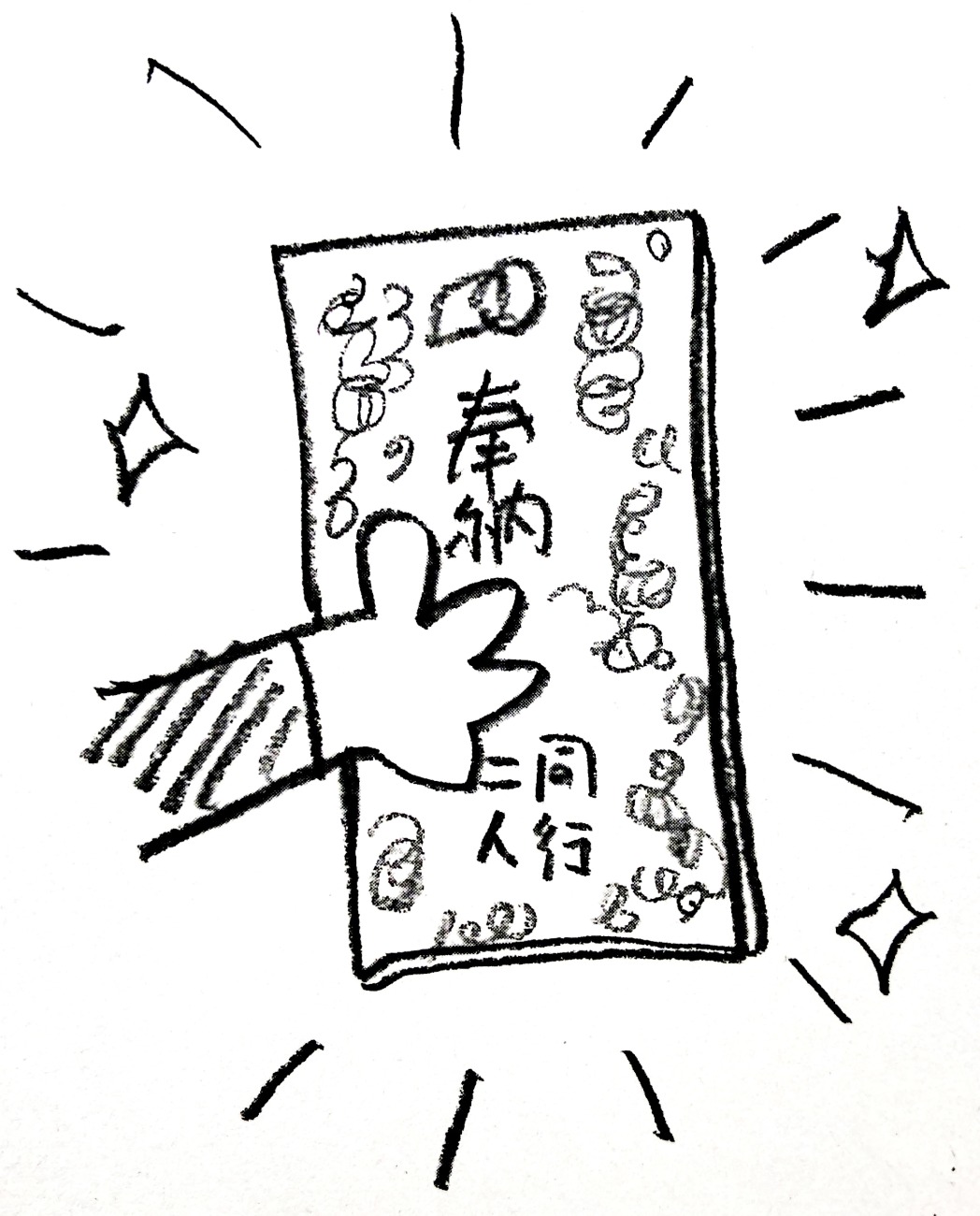

「わし、ひまやけん、お参りする人をじっと眺めよってな。金色を納めた人を見かけてふと声をかけたんよ。『何回もおへんろ巡られとるんですね、納め札、金色ですもんね』ゆうて。そしたら、『一枚よかったらどうぞ』ってくれたんよ」と言うではないか。ほんまか。声かけただけでくれるんかい!そんなんで御利益あるのか・・。さらに、「金色だけじゃないぞ、もっとすごいお札があったんぞ」と自慢げに見せてきたのはなんと金銀ならぬ錦の納め札だった。金よりもおへんろを巡った回数が多い人が納めるという錦の札は、たいそう立派な装飾が施されていて、なんだかごっつい。金色の納め札はぺらぺらの紙だが、錦の納め札はまるで布のような重厚さだ。金色目当てだったタケシが、それ以上のド派手なお札に出会えてほくほく顔なのである。

錦の納め札は、100周以上お参りしたお遍路さんが所有できる。市販はされていない。オーダーメイドで製作され、いただくとそのお遍路さんと同格の功徳が頂けるという。(撮影・坪内政美)

錦の納め札は、100周以上お参りしたお遍路さんが所有できる。市販はされていない。オーダーメイドで製作され、いただくとそのお遍路さんと同格の功徳が頂けるという。(撮影・坪内政美)

タケシの推測によると「何回もおへんろを巡る人は、裕福やし、心に余裕があるんよ。ほやけん、わしみたいなもんが声をかけても快く会話してくれるし、納め札をほめたら、機嫌よくなってどうぞみたいなことになるんよ」とこうである。そんな簡単に手に入るもんなのだろうか・・まあ、そこまでどうしても錦の納め札がほしいという人もおらんと思うが、私は実際にそんなおへんろさんに会ったことがないので、タケシの話を信じるほかない。味を占めたタケシは、聞けば毎週といっていいほど、週末に予土線に乗って窪川に通っていたのだという。最終的には、金色と錦の納め札あわせて100枚以上を手に入れたようだ。なんということか。時間と金(=列車代)をかけたタケシも、十分裕福で心に余裕のある人間といえよう。あれから20年、タケシはそのお札のおかげもあって、五体満足、子や孫と楽しい食卓を囲む日々である。それこそが何より光り輝く金色の人生ではないだろうか。

お父様が集めた圧巻の納札コレクション。なお、納められたお札を手に取る、納め札箱を覗いたりすることはマナー上良くないとされている。(撮影・坪内政美)

お父様が集めた圧巻の納札コレクション。なお、納められたお札を手に取る、納め札箱を覗いたりすることはマナー上良くないとされている。(撮影・坪内政美)